Gesichtslos. Die Malerei des Diffusen / Dr. Peter Joch über Rainer Lind

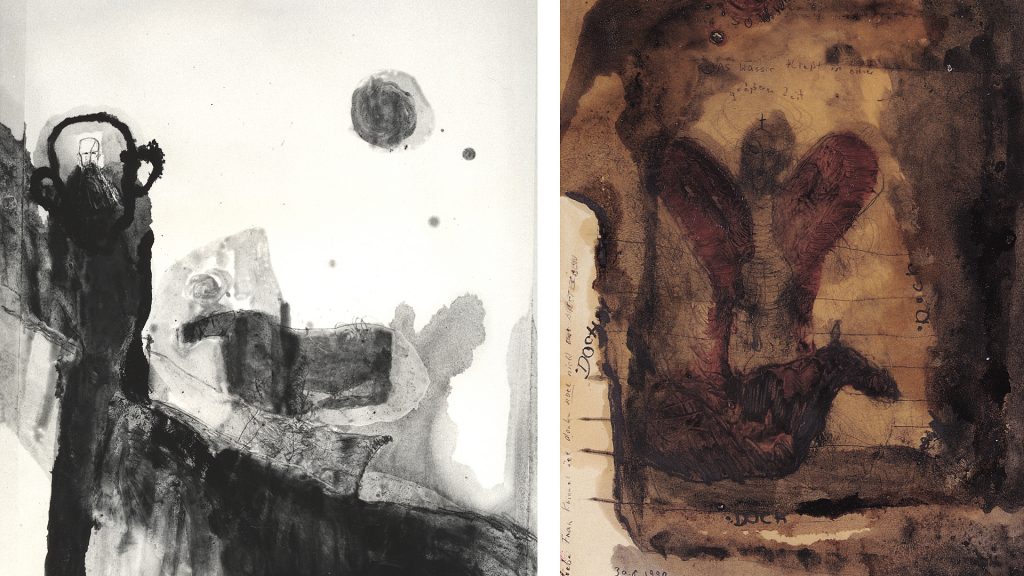

Rainer Lind zeigt Zwischenreiche, Welten des Übergangs, leere Landschaften, die sich ins Unendliche erstrecken. In den Bildern herrscht ein diffuses bläuliches oder gelbliches Dämmerlicht, das alle Kontraste auflöst, das ein schwebendes Kontinuum entstehen läßt. Dem Betrachter verschwimmen Felder, Wege, Seen und andere Landmarken vor Augen. Auch die Figuren, die die einsamen Plateaus bevölkern, lassen sich nicht fixieren. Sie sind halbtransparent, oft nur durch weiß gehöhte Umrisse angedeutet, erscheinen wie Schatten, maskierte Phantome, sind ein Transit. Dieses Moment des Flüchtigen bestimmt auch die Handlung des ‚Schattenkabinetts’. Die Menschen erscheinen wie Nomaden auf der Wanderung, die ihre armselige Habe geschnürt haben, die ihre Kinder und ihre stoisch ungerührten Tiere, Ziegen und Hühner, mit sich führen, am Feuer sitzen, von einem leeren Ort zum anderen ziehen. Diesen nebulösen Obdachlosen spielen auch – so Rainer Lind – auf die Zeitgeschichte an, verweisen auf Kriegsopfer und Vertriebene, beispielsweise auf das Volk der Kurden, das in den letzten Jahren mehrfach einen erzwungenen „Exodus“ erleiden mußte. In diesem Sinne lassen sich in den überzeitlich wirkenden Landschaften auch Bauten der Gegenwart entdecken. Angedeutet sind beispielsweise Straßen und eine Landebahn, die die Vegetation durchschneidet.

Die armselige Welt der Flüchtlinge und Wanderer ist oft von dem Streulicht eines mächtigen Himmels überstrahlt. Lichtbahnen dringen in die unteren Sphären ein, lassen ein – diffuses – Gemenge von ‚oben’ und ‚unten’ entstehen. Bei dieser Gegenübersetzung von kleiner Menschensphäre und Kosmos spielt Rainer Lind mit verschiedenen berühmten Bildtypen der Historie und Gegenwart. Manche der Gruppen erinnern an das Motiv der Heiligen Familie auf der Flucht, während die vom Licht des Himmels und Kometen oft wie überschüttet wirkenden Ziegenhirten natürlich zwangsläufig an das bekannte Motiv der Verkündigung an die Hirten denken lassen. In dieser vielfach bildnerisch dargestellten Episode des Neuen Testaments wird den sozial niederstehenden

Hirten die Ankunft des Messias als Hoffnungsstrahl – auch in wörtlichem Sinne – verheißen, wird die Enge des menschlichen Lebens durch die Präsenz des Göttlichen plötzlich gesprengt. Bei Rainer Lind gibt es eine solche Hoffnung nicht. Die Nomaden werden mit ihren mageren Tieren ewig weitertrotten. Der Himmel verkündet ihnen tagtäglich lediglich eine neue Wegstrecke zwischen verlassenen Orten. In manchen Bildern sind auch diese figürlichen Szenen noch getilgt. Es erscheint nur noch ein leeres Firmament, und der Himmel wird buchstäblich zu einem sinnentleerten, heillosen Erwartungshorizont.

Bei der Betrachtung der aus fein verriebenen Farbschichten aufgebauten sfumatischen Nachtstücke liegt noch ein anderer Vergleich mit der Kunstgeschichte nahe: Manche der einsamen Landschaften mit vordergründiger Figurenstaffage und kompositorisch betonten Baumgruppen vor einem unendlichen Hintergrund erinnern unmittelbar an die Malerei der Romantik, besonders natürlich an die berühmten Gemälde von Caspar David Friedrich. In seinen romantischen Welten stellt Friedrich die Verlorenheit der Menschen angesichts der Ewigkeit dar. Der grundlegende Gemütszustand im Bild ist – elegische – Kontemplation. Dieser Affekt geht den elenden Hirten und Nomaden in Rainer Linds Bildern vollständig ab. Sie stehen nicht in der Tradition der bürgerlichen, selbstreflexiven Figuren von Caspar David Friedrich, sondern sind eher rastlos getriebene Vaganten im Sinne Salvator Rosas und Piranesis, die eine nächtliche Welt mit gläsernem Himmel bevölkern.

Rainer Lind verweist bei seinem Spiel mit Assoziationen und Erinnerungen nicht nur auf die hohe Kunstgeschichte. Manche seiner ‚durchstrahlten’ Darstellungen, bei denen Kometenschweife die Erde zu berühren scheinen und geheimnisvolle Lichtbänder den Himmel überziehen, erinnern an klassische Science Fiction-Filme, beispielsweise an Steven Spielbergs vielgerühmtes Meisterstück „Close Encounters of the Third Kind“ aus den späten 1970er Jahren. Der Film weist kaum einen klassischen Handlungsbogen auf.

Er beschreibt fast ausschließlich das Warten auf die langersehnte „Begegnung der Dritten Art“ mit außerirdischen Lebensformen, deren Beginn den Ausklang des Films bildet: eine Art Oper strahlender Lichtbänder, die Himmel und Erde verbinden.

Ein ähnliches Spiel um uneingelöste Erwartungen inszeniert Rainer Lind in der Malerei. Er zitiert alte kunsthistorische Exempel von Geheimnis und Transzendenz – um sie gleichzeitig zu verweigern und vor zeitgeschichtlichem Hintergrund neuzudeuten. Er schafft eine Verrätselung des Bildraums, die permanent neue Erwartungen und Herausforderungen erzeugt und so den Betrachter zum hermeneutischen ‚Nomaden’ werden läßt. Durch die sfumatischen Verschleifungen und durch das Ensemble transparenter Figuren wird die Welt zur offenen Membran. Die Bildwelt hat die durchscheinende, unfaßbare Unwirklichkeit eines Märchens oder Traums. Sie vernebelt den fokussierenden Blick, dadurch ist sie aber auch in alle Richtungen offen. Die Bilder erzählen keine Geschichte zu Ende, sondern verweisen den Betrachter immer wieder auf sich selbst zurück. Sinnfällig wird dies auch an dem Sehtunnel, der in der Mehrzahl der Gemälde die Szenen einrahmt, der den Betrachter in die Bildlandschaft zieht und ihm gleichzeitig seinen vergeblich fokussierenden, suchenden Blick wortwörtlich vor Augen hält. Die Welt ist transitorisch, seine nomadisierenden Bewohner sind es, der um seine Klarheit gebrachte Betrachter ist es auch. Das scheint eine klare Schlußfolgerung aus den diffusen Bildern Rainer Linds.

Dr. Peter Joch, Kunsthalle Darmstadt, 2009

Katalogtext

Ausstellung Kunsthalle Darmstadt

Gesichtslos. Die Malerei des Diffusen

22.09.2009 – 17.01.2010

Eugène Carrière, John Beard, Jörg Madlener, Joe Allen, Rainer Lind

RL: Zum Anlass des Gesprächs: Die Darmstädter Sezession veröffentlicht demnächst eine Schriftensammlung zum Thema Skulptur mit dem Ziel, das Thema durch eine Vielzahl von Ansätzen und Aspekten näher zu beleuchten. Wir in der Sezession bieten der Gattung ja generell sozusagen Artenschutz, organisieren alle zwei Jahre ein große Ausstellung, loben einen Preis aus etc.

Mich interessiert natürlich, wie der Direktor der Darmstädter Kunsthalle mit der Gattung und ihren Grundgrößen umgeht, welche Erfahrung er mit Skulpturenausstellungen gesammelt hat, wie er die Entwicklung der Gattung beurteilt – von den Materia-lien bis hin zur akademischen Aus-bildung – und wie er das Thema Förderung beurteilt. Beginnen wir der Einfachheit halber vielleicht mit dem fundamentalsten aller Themen, mit dem Sockel…

PJ: Der Sockel ist vielleicht das augenfälligste Merkmal für grundsätzliche Entwicklungssprünge in der Gattung Bildhauerei. Spätestens seit den fünfziger Jahren integrierten die Bildhauer ja den Sockel ins Werk selbst. Dadurch erfuhren die Rollen von Kurator und Künstler teilweise eine Verschiebung – sofern die Konzepte der Künstler verstanden und ernstgenommen wurden: In der »klassischen« Bildhauerei, beispielsweise während der Vorkriegszeit, lieferte der Künstler sozusagen die »pure«, singuläre Form, den skulpturalen Körper. Diese »Schöpfung« setzte der Kurator in Szene, schuf im Sinne der zeitgenössischen Ideale eine »Heilige Halle«, die der Figur automatisch Aura verlieh. In den Nachkriegsjahren wurden die Künstler selbst zu den Regisseuren ihrer Figuren. Sie definierten die Grundgrößen neu. Erinnern läßt sich natürlich etwa an Alberto Giacometti, der zwischen Sockel und Figur perspektivische Brüche »schaltete«.

Souverän eroberte sich die Bildhauerei so eine Grundtechnik der Malerei und definierte ihren Raum als real und virtuell zugleich. Giacometti erzeugte einen, so schrieb Sartre, »absoluten Raum«, in dem es nicht möglich war, der Skulptur optisch näherzukommen. Die Figur entzog sich durch ihre »grobkörnige« Schrundigkeit dem auf Details versessenen Blick, die Körper schwebten in der Ferne, gleichgültig, wie gering die reale Distanz zwischen Werk und Betrachter auch sein mochte.

Von – unter anderem – solchen Prinzipien ausgehend, schufen viele Bildhauer seit den sechziger Jahren Werke, die ihre eigene Präsentation reflektierten. Dem Kurator wuchs dadurch eine völlig neue Rolle zu: Inszenierte er früher durch den Sockel die Einzelfigur, inszeniert er nunmehr die Inszenierungen eines Künstlers. So durchdringen die Raumsysteme von Museum und Kunst einander. Zwangsläufig näherten sich die Gattungen während dieser Entwicklung in den letzten Jahrzehnten einander an: Die

Bildhauerei bediente sich auch der malerischen Perspektive, gleichzeitig zeigte sie Parallelen zur Kunst der Installation. Vereinfacht gesagt: Wurde früher der Kurator zum Künstler, wird heute der Künstler zum Kurator.

RL: Das heißt, dass der Künstler sozusagen mobile Raum-Einheiten entwickelt, fixierte Fertigräume, vorinstallierte Präsentationen.

PJ: Ja, genau, und bei diesen, wie Sie sagen, »vorinstallierten« skulpturalen Situationen kommt dem Sockel nunmehr eine völlige inhaltliche Freiheit zu: Der Sockel einer klassischen Skulptur – oder eines Denkmals – ist als Würdeformel symbolisch eindeutig festgelegt. Er definiert: Ab hier geschieht Kunst, die der Welt enthoben ist. Die Bildhauerei der letzten Jahrzehnte eroberte sich mit dem Sockel eine neue symbolische Größe. Die Aura ließ sich brechen oder verstärken, doppeln oder verspotten. Nehmen wir beispielsweise die Brunnenfiguren der Niki de Saint Phalle. Die optischen Verzerrungen der Figuren im spiegelnden Wasser antworten den verzerrten, aufgeblähten »Nanas«. Die klassische Brunnensituation als Weiheformel erhält eine völlig neue Bedeutung.

RL: Ich denke in dem Zusammenhang zum Beispiel auch an Stephan Balkenhol, der bei seinem berühmten Pinguin-Ensemble einerseits die Sockel benutzt, um das Thema der weihevollen »Figur« zu ironisieren, und andererseits durch die dichtgedrängte Menge von »gesockelten« Wesen Klaustrophobie inszeniert, psychische Grundzustände durchspielt.

Zu einem anderen zentralen Thema, dem Material.

PJ: Natürlich wird heutzutage eine bisher nie da gewesene Fülle von Das Ritual des Skulpturenaufbaus bei Michael Witlatschil: Die Konstruktion des aufrechten Stehens scheint so gefährdet. dass man als Betrachter in respektvollem Abstand verharrt. Materialien in der Bildhauerei verwendet – von Holz oder Stein bis zum elektronisch vernetzten Raum, der durch Informationsbausteine definiert ist. Wir befinden uns weit jenseits der guten alten romantischen Arte Povera, die schlichtweg die Standesregel des Materials umdrehte und »Abfälle« mit Bedeutungssystemen versetzte. Sucht man unbedingt nach einer Charakterisierung aktueller bildhauerischer Positionen, lässt sich vielleicht die im Dialog mit dem Umraum erzeugte Symbolsprache der Materialien nennen. Richard Serras metallene Skulptur auf einer Halde im Ruhrgebiet, die wie ein Merkzeichen das alte Reich der Stahlwerke bezeichnet, ist sicher ein Beispiel für ein gelungenes Werk, das Material nicht nur als Selbstzweck in Dienst nimmt, als die zehntausendste Fassung vom ewig durchdeklinierten Programm inszenierter Bescheidenheit: Ich erkunde ein Material.

Viele Materialien lassen sich mit einem gereimten Gedicht vergleichen, erzeugen unfreiwillig ein etwas abgestandenes Pathos. Bronze produziert beispielsweise eine unendliche Kette von Erinnerungen und Vergleichen, leuchtendes Messing erscheint als »geschönt« etc. Diese Materialien benötigen eine inhaltliche Durchbrechung oftmals radikaler Art. Man kann sie vielleicht mit Spott oder »Banalität« oder mit stringent gehandhabten Leitmotiven konstruktiv aushebeln, nicht mit inhaltlicher Selbstgenügsamkeit.

RL: Bei den Reaktionen des Materials auf den Umraum denke ich etwa an die Wüstenprojekte von Heinz Mack, an die Lichtstelen, die ihre strahlende Kraft aus der Sonne bezogen.

PJ: Gerade bei solchen Umraum-Projekten werden die Skulpturen zu Aggregaten, die Raumenergien verzerren, bündeln oder auflösen oder etwa auch als reale Maschinen Terrains erobern. Solche kinetische Kunst wiederum ist natürlich ein Reflex auf das sequenzielle Sehen, wie es seit Erfindung des Films gefördert wird. Die Frage des Materials tritt bei diesen Aspekten einer »lebendigen« Kunst letztendlich in den Hintergrund.

RL: Wie geht ein Kurator mit dieser komplexen Situation der grenzenlosen Gattung um?

PJ: Wie mit jedem traditionellen Kunstwerk auch. Er muss sich der heraufbeschworenen Affekte bewußt sein. Wenn er zum Beispiel die gute, alte Sockel-Situation herstellt, muss das Kunstwerk geeignet sein, sie aufzubrechen, etwa durch eine gestalterische Ironie. Der Kurator kann Sinnbögen herstellen, er kann sich ihnen verweigern, kann materielle gegen symbolische Räume stellen und so weiter.

RL: Die Künstler arbeiten selbst ja auch mit affektiven Größen. Ich erinnere mich etwa an die erschreckend labil wirkenden Plastiken von Michael Witlatschil, die über dem Betrachter lasten und auf ihn herabzustürzen scheinen. Genauso können verfließende Stoffe – bis hin zum Fett bei Beuys – eine labile Weltsicht symbolisieren oder erzeugen.

PJ: Gesteigert wird das Prinzip natürlich noch bei Inszenierungen realer Gefahr und realer Verletzungen. Die Aktionisten griffen bekanntermaßen den menschlichen Körper an, unterliefen – was mich persönlich ab-schreckt – eine Ethik des Körpers. Sie erzeugten schlicht einen Kick, ähnlich wie bei Sensationssportarten. Dasselbe Phänomen findet sich bei Raumsituationen, die den Betrachter körperlich real bedrängen. Der für die Moderne zentrale Gedanke der Skulptur, die in den Raum eindringt oder den Raum in sich eindringen lässt, wird so zu Ende gedacht. Auch eine klassische Skulptur ist im Museum nur ein allansichtiger Film, sie darf nicht berührt werden, wirkt wie eine Holographie. Vielleicht lassen sich aktionistische Ansätze auch als ein Reflex auf diese Situation der gläsernen Barrieren verstehen.

Umgekehrt dient die Skulptur im Crossover der Künste auch als Wahrnehmungskompendium, das auf andere Gattungen übertragen werden kann. Nehmen wir nur die Fotografien von Bernd und Hilla Becher, die Industriebauten durch die

serielle – ornamentale – Anordnung wie plastische Objekte erscheinen lassen – wie Skulpturen, die ein vergleichendes Sehen provozieren. Die für die Skulptur gültigen Wahrnehmungskategorien werden zur Chiffre für die sekundäre Ästhetisierung der Welt und zum Anlass, eine vergangene Gesellschaft und deren Muster von Repräsentation zu überdenken.

RL: Also eine Art Etymologie des Raumes. Apropos Architektur: Wie steht es mit Skulptur im Öffentlichen Raum? Wie hat Sie sich Ihrer Meinung nach entwickelt?

PJ: Die Skulptur im Öffentlichen Raum zeigte in den Nachkriegsjahren eine doppelbödige Entwicklung. Der Nazi-Zeit antwortete einerseits eine künstliche Harmlosigkeit. Kaum ein Brunnen, kaum eine Verkehrsinsel blieb von spielenden Kindern in Bronze verschont. Andererseits blieb die naturalistische Plastik den alten Themen von athletischer Kraft und heroischem Willen verpflichtet. Diese Paradoxie produziert vielleicht die

unnachahmliche Langeweile, die manche Skulpturen der fünfziger und sechziger Jahre ausstrahlen. Heute sollte – so meine Meinung – Skulptur im Öffentlichen Raum ausschließlich kontextuell funktionieren, den Umraum neu deuten, historische, akustische, formale oder durch das Material bedingte Verbindungslinien zur Situation »Stadt« herstellen.

RL: Noch einmal zum letztgenannten Stichwort: Mich wundert, dass die Künstler vielfach die modernen Materialien nicht nutzen, nicht die Verarbeitungsverfahren der heutigen Zeit nutzen.PJ: Das sehe ich genauso. Die Welt ist vollgeräumt mit künstlich generierten Stoffen. Die Wissenschaft produziert am laufenden Band neue Kunststoffe oder Legierungen. Die künstlerische Verarbeitung solcher Materialien deutet die tagtäglich erlebte – durch die Technik dominierte – Welt neu. Das sollten sich die Künstler nicht nehmen lassen.

RL: Dazu bedarf es natürlich auch Förderungen. Ich fände Symposien zu einzelnen Materialien hochinteressant. Es sollte möglich sein, die Zusammenarbeit zwischen Künstler und Industrie wieder mehr zu fördern. Warum soll ein Künstler nicht in einem Wirtschaftsbetrieb den Umgang mit neuen Materialien erlernen?

PJ: Finde ich eine gute Idee. Neue Techniken erzeugen ja zunächst auch stets eine Kluft zwischen Wirtschaft und Kunst. Nehmen wir beispielsweise die Computer-Art. Eine lange Zeit war jede kleine semiprofessionelle Internet-Agentur vielen Künstlern technisch weit voraus. Das Resultat war schnell abzusehen: Computer-Art verlor ihr Terrain noch schneller, als sie es erobert hatte.

RL: Künstler sind – abgesehen von technischen Entwicklungen – auch an vielen anderen gesellschaflichen Bereichen nicht beteiligt. Warum arbeiten Künstler nicht, beispielsweise als Berater, für die Politik? Man sollte an den in der Geschichte verankerten großen Einfluß bildender Kunst auf unsere kulturelle Gemeinschaft denken.

Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Ausbildung an Kunstakademien?

PJ: Ich glaube, die Akademien sind durch die Paradoxie geprägt, dass unbedingte Originalitätspflicht herrscht und trotzdem eine Art Vergleichsmaßstab in den Klassen gesucht wird. So entsteht ein permanenter doppelbödiger Konkurrenzdruck, dem prinzipiell nur schwer zu entkommen ist. Viele Studenten werden dadurch entweder Mäuse oder Majestäten. Gefördert werden diese Effekte natürlich durch die Tatsache, dass die Lehrerschaft ausschließlich nach Maßgabe des künstlerischen Ruhms besetzt wird – völlig unabhängig vom didaktischen Talent.

Um auf die Bildhauerei zurück zu kommen: Gerade die Akademien wären natürlich das geeignete Relais, um zwischen Künstlern und Wirtschaftsbetrieben, die sich der Entwicklung neuer Materialien widmen, zu vermitteln.

RL: Viele Mängel in der Ausbildung und Förderung hängen natürlich auch mit dem Schwinden von Finanzmitteln zusammen. Was wir ja auch übrigens aktuell in unserem Ausstellungsgeschehen spüren.

Das bringt mich natürlich zu der wichtigen Frage: Sollen Aussteller sich zusammenschließen, um finanzielle Mittel zu bündeln trotz des möglichen Verlusts einer stringenten Ausstellungsphilosophie?

PJ: Ein Ausstellungshaus sollte niemals sein Gesicht verlieren. Das ist mein persönlicher Grundsatz. Wir sollten uns bei allen Kooperationen treu bleiben. Es gibt viele Partner, mit denen das möglich ist. Die Darmstädter Sezession gehört dazu. Schon deshalb freue ich mich darauf, Teile kommender Skulpturenausstellungen der Sezession in der Kunsthalle Darmstadt zu Gast zu haben.